- ホーム

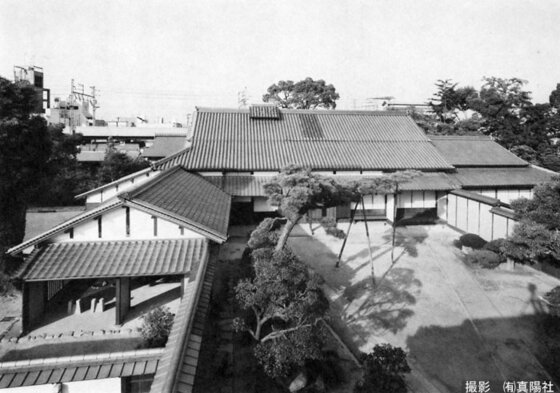

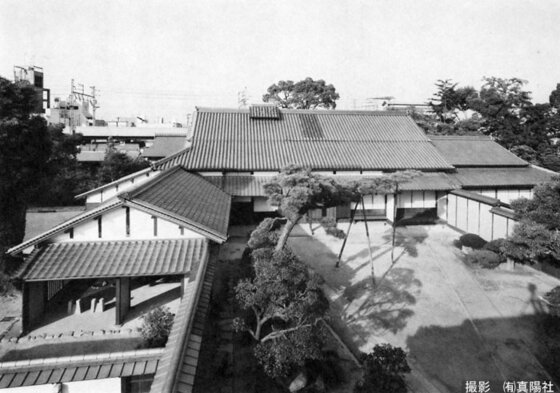

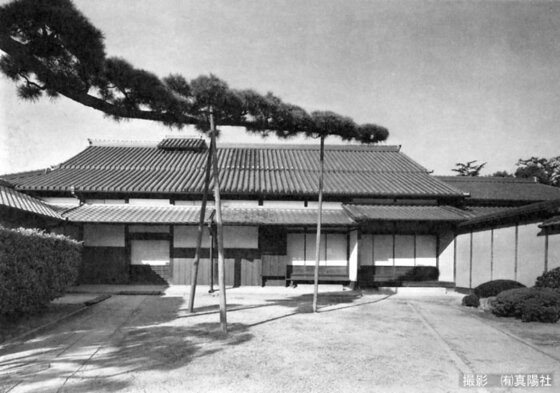

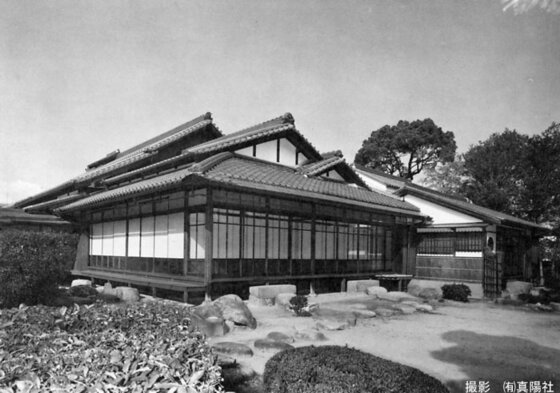

- 旧鴻池新田会所 史跡鴻池新田会所跡 本屋 屋敷蔵 文書蔵 米蔵 道具蔵

※このサイトはJavaScriptを使用しています。 JavaScriptを有効にしてください。

旧鴻池新田会所 史跡鴻池新田会所跡 本屋 屋敷蔵 文書蔵 米蔵 道具蔵

こうのいけしんでんかいしょ ほんや やしきぐら もんじょぐら こめぐら どうぐぐら

- 重文

- 江戸時代

- 民家

- 大阪府

|

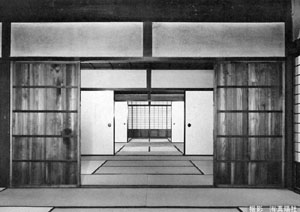

本屋,竣工外部

- クリックすると左側の画像が切り替わります

修理履歴

〈本屋〉

根本修理:嘉永6年(1853)

屋根葺替:昭和2年(1927)

部分修理:宝暦9年頃(1759)、昭和27年(1952)

〈屋敷蔵〉

部分修理:昭和27年(1952)

〈文書蔵〉

部分修理:享和2年(1802)、昭和2年〜4年(1927〜29)、

昭和38年(1963)

〈米蔵〉

部分修理:昭和22年(1947)

〈道具蔵〉

根元修理:天保15年(1844)、安政3年(1856)

〈乾蔵〉

屋根葺替:天保15年(1844)

〈裏長屋門〉

屋根葺替:昭和20年頃(1945)

今回の事業

修理期間

昭和62年10月〜平成8年3月

修理の内容

〈本屋・文書蔵(以上重文):半解体修理〉

〈屋敷蔵・米蔵・道具蔵(以上重文):解体修理〉

これらの建物は調査の結果、最も会所として機能が充実したと考えられる嘉永六年頃の姿に復旧整備した。

〈本屋〉

解体範囲はニワ廻りは軸部まで解体し、居室部・座敷部は屋根及び壁を解体し、柱の座屈を修正したほか木部は屋根野地と床組のすべてとした。礎石は部分的に据え直し、根巻補強を行った。木部は柱の根継補修をし、大梁は内部足場上に降ろして繕い補修を行った。破損部の取替えは最小限に留めた。

〈屋敷蔵〉

布基礎石の不同沈下を直し、破損箇所は取替えた。木部については本屋に準じた。

〈文書蔵〉

置屋根・壁全面・一階床組破損部・庇及びこれに関する造作材を解体した。礎石廻りとして、破損した段石は取替え、周囲雨落葛石を据え直した。木部については本屋に準じた。

〈米蔵〉

布基礎石の不同沈下を直し、破損部は取替えた。木部については本屋に準じた。建物補強については、屋根荷重を軽減して、旧置土厚さ間に筋違・二重野地を設けた。また、軸組の補強として登梁尻と梁持柱とを緊結のため、ターンバックルを使用した他、壁貫の隠込栓打ちを行った。

〈道具蔵〉

南室床束を据え直し、北室土間の叩き直しを行い、木部は本屋に準じた。

[史跡地内建造物]

〈乾蔵:組立工事〉

〈表長屋門:屋根葺替・部分修理〉

〈居宅・裏長屋門・絵馬堂:解体工事〉

〈土塀・高塀(附属):修理・整備〉

〈乾蔵〉

基礎はコンクリート地業の上に据直しを行い、木部は本屋に準じた。

〈表長屋門〉

屋根は野地補修のうえ全面葺替。床組は解体し、束石を据え直した。木部の補修は本屋に準じ、壁は内外共中塗より塗り直し、建具は再用のものは補修し、欠失部は新調した。

〈裏長屋門〉

基礎石は据え直した。木部の補修は本屋に準じたが、屋根は管理上茅葺形銅板葺とした。

〈居宅〉

基礎石は全て据え直し、木部の補修は本屋に準じ施工した。

〈絵馬堂〉

基礎石は据え直し、土間を叩き直した。木部の腐朽・破損部を補修した。

〈土塀〉屋根葺替、壁は中塗からの塗り直しを行った。

〈高塀〉整備、修理した。

- 指定年月日

- 昭和55年1月26日

- 所在地

- 東大阪市鴻池元町

- 所有者(管理団体)

- 東大阪市

- 建設年代

-

本屋:宝永4年(1707)

屋敷蔵:延享3年(1746)

文書蔵:天明6年(1786)

米蔵:享和2年(1802)

道具蔵:元文5年(1740)

構造形式

〈本屋〉

[ニワ・居室部]:桁行19.8m、梁間11.8m、一部二階建、

北面突出部 桁行4.9m、梁間11.8m、東面切妻造、

西面及び北面突出部入母屋造、段違い、本瓦葺、

南面して建つ、南・西・北面庇付、桟瓦葺、

西・北面下屋附属 桟瓦葺、

南面米踏部屋附属 切妻造、桟瓦葺、

北面井戸屋形附属 入母屋造、桟瓦葺

[座敷棟]:桁行9.9m、梁間9.9m、切妻造、桟瓦葺、段違い、

東面軒先銅板葺、南面庇付、桟瓦葺、

西面本屋居室部に接続、南面便所附属 切妻造、

こけら葺、

北面新座敷棟附属 切妻造、便所部寄棟造、ともに桟瓦葺

〈屋敷蔵〉:

土蔵造、桁行7.8m、梁間4.9m、二階建、切妻造、本瓦葺

〈文書蔵〉:

土蔵造、桁行6.0m、梁間4.9m、二階建、切妻造、

東面庇附属、桟瓦葺

〈米蔵〉:

土蔵造、桁行22.9m、梁間10.5m、切妻造、東面庇附属、

本瓦葺

〈道具蔵〉:

土蔵造、桁行13.6m、梁間7.6m、一部二階、切妻造、

東面庇附属、本瓦葺

出典

(財)文化財建造物保存技術協会編

『重要文化財旧鴻池新田会所・史跡鴻池新田会所跡修理工事報告書』

『重要文化財旧鴻池新田会所・史跡鴻池新田会所跡修理工事報告書 図版』

東大阪市、H8.3.31